第三章:方块(线索武器)

方块:线索武器与观察能力

在理科思维扑克中,方块花色代表线索武器,对应着观察能力。

很多题目,如果我们现象表达清楚,可能就直接搞定了。这种题是拿分更快的。

但我们也会遇到各种题目,表达清楚现象,还是会有各种迷雾;或者甚至你上来连怎么有效表达都不清楚。

这时候就要进一步寻找线索。

你需要观察。

我们的方块A,选择了一位虚拟人物作为守护神:福尔摩斯。

理科和侦探的关系是什么呢?

理科本身就是侦探真相的学科。

只是并不是侦破罪案,而是侦破客观真相。

你需要像福尔摩斯一样敏锐、挖掘线索。

在《波希米亚丑闻》里,福尔摩斯对华生说:

你只是看见,而我却是观察。这两者之间,有天壤之别。(You see, but you do not observe. The distinction is clear.)

当时,福尔摩斯问华生,从他们公寓的窗户,通往华生诊所的楼梯有多少级。华生说他不知道,尽管他每天都要走上几百遍。而福尔摩斯却清楚地说是十七级。

这就是「看见」与「观察」的差别。「看见」是被动的接收信息,而「观察」是主动地、有目的地去研究和分析。

从观察中寻找线索。

那么到底要寻找什么线索呢?

4类常见的线索

在数学研究中,有4种类型的常见线索:

- 结构性线索

- 等价性线索

- 相似性线索

- 特殊性线索

我们的方块牌,也就围绕这几种线索展开:

一、 结构性线索: 关注事物内在的秩序与自我重复的模式

- K: 对称性

- Q: 周期性

- J: 有序性

- 10: 递归性

二、 等价性线索: 寻找在变换中,那些保持不变的本质

- 9: 不变性

- 8: 等价关系

三、 相似性线索: 在不同事物间,寻找可类比的模式与特征

- 7: 类比

- 6: 模式识别

- 5: 比例、相似与全等

四、 特殊性线索: 通过研究极端或特殊情况,来洞察一般规律

- 4: 极端情况

- 3: 特殊值

- 2: 边界条件

对称性线索:高斯的灵光

我们需要寻找的第一类线索,是结构性线索。

这个观察角度,是事物内在的结构特征、模式。

寻找结构性线索最著名的经典案例,源于高斯的那个「对称性发现与简化」。

其他人看到1+2+3...+50要一个个算,除非老师告诉他们有简便方法。

高斯看到这个「复杂的问题」,就能简化直接干出来。

猜测高斯的思路,是快速的发现了这个算式的对称性,然后思考怎么利用这个对称性简化。

注意头脑里要有「简化思维」,我们的理科宪法第二条:

基于对称性,头尾相加一样。

那么这个「不同的数的加法」,就可以简化为「同样的数的加法」。而同样数的加法,按照定义就可以简化为乘法。

Bingo。

漂亮的解法就出来了。

其他同学还没算出前几个,他已经报出了结果。

不要去背答案,要去研究「他是怎么想到的」

这个解法人人都会。

因为老师教了。

看到这种题,以后记住,首尾相加。

甚至更贴心的可能连公式都让你记下来:(首项 + 末项) × 项数 ÷ 2

但是为什么你和高斯差距那么远呢?

关键是「他是怎么想到,我为什么想不到,我怎样才能想到」。

很多题目一讲思路你觉得简单,但人家能想到思路才是厉害。

事后诸葛亮人人会做,事前诸葛亮才是真诸葛。

你要去研究人家怎么一步一步想到的。对比自己和高手差异在哪里。

例如这个题目,高斯他「看到」了。

这是偶然「看到」的吗?高斯又不是灵光一次,而是持续牛逼。

持续牛逼不是偶然。

高手会去深入观察。

而我们大多数同学,习惯非常糟糕,拿到题就开干。

在《红发会》这个案子里,一位名叫威尔逊的当铺老板前来求助,讲述了他获得一份古怪高薪工作的离奇经历。福尔摩斯立刻敏锐地意识到,案件的关键,可能在于这位老板新招的伙计。

于是,福尔摩斯与华生亲自前往那家当铺。福尔摩斯假装问路,在那位伙计(斯波尔丁)开门并跪下指路时,他用手杖敲了敲店铺前的地面,并飞快地瞥了一眼伙计的裤子。

回到贝克街后,福尔摩斯向华生揭示了他的重大发现:

我需要看的,不是他的脸,而是他裤子的膝盖。

福尔摩斯解释道:

我看到,他裤子的膝盖处,不仅磨损得厉害,起了皱,还沾着新鲜的泥土。一个当铺伙计,平时最多是站着或坐着,为什么要长时间跪着工作,以至于磨穿了裤子呢? 唯一的解释是,他在挖掘一条通往某处的隧道。

华生听完,脱口而出:

啊!多么简单啊!

福尔摩斯立刻用一种近乎嘲讽的语气回应道:

是啊!我每次向你解释我的方法,你都觉得非常简单。但当你下次看到同样明显的事实时,你还是会像以前一样,什么也推断不出来。

我们很多同学,就是这种华生的毛病,对思维过程不以为然。哪怕题目不出来,看了答案就觉得自己懂了。

那为啥你下次题目又懵逼了呢?

一听就懂、一做就懵,新时代的华生。

这个问题家长也普遍存在,例如家长经常说的一句话就是「课本很简单,关键是不会做题,要给孩子多加量训练」。

搞懂课本知识比做出试卷的大多数题目难多了。

你确认你或者孩子对课本知识和背后的思路真懂了吗?

如果真的觉得简单,为什么「教材防自学」成为了热门话题。

今天大家蛮分裂的,一方面叫「教材防自学」学不懂,一方面叫「课本太简单」要大量刷课外题。

谁给你的勇气,认为课本简单,只要听老师讲讲、感觉听懂了就是懂了。

梁静茹吗?

不要做华生,要做福尔摩斯和高斯。

周期性线索:门捷列夫的洞察

在一些场景中,存在周期性。

发掘周期性线索最著名的案例,当推门捷列夫。

在门捷列夫之前,化学家们已经发现了63种元素。但这63种元素,就像63个没有编号的士兵,混乱地站在一起,人们只知道他们的「体重」(原子量),却看不出他们之间有任何内在的秩序。

门捷列夫的天才之处在于,他坚信,在这片混乱之下,必然隐藏着一种神圣的节拍,一种深刻的周期性规律。他将每一种元素的性质,写在一张张卡片上,然后像一个孤独的将军,在书房里夜以继日地排列这些「化学扑克」。

最终,他发现了那个节拍:当元素按照原子量递增的顺序排列时,它们的化学性质,会呈现出惊人的、如同音乐中八度音般的周期性重复。

这,就是「元素周期律」。

但接下来,门捷列夫做出了一个让他封神的、堪称科学史上最勇敢的举动。当他发现,如果严格按照原子量排序,有些元素的性质,会破坏这个完美的「节拍」时(比如碲和碘),他做出了一个惊人的选择:

他选择了相信自己发现的「周期性」,而不是当时被奉为金科玉律的「原子量」。

他勇敢地将一些元素的位置进行了对调,以确保「节拍」的和谐。更令人难以置信的是,他在他的周期表中,大胆地留出了三个空白的格子。

他这样做,不仅仅是留白,更是像一位先知一样,向全世界发出了三个精准的预言。他对这三个当时还不存在于地球上的、未知的元素,做出了详细的性质描述:

- 他预言了「类铝」的存在,描述了它的密度、熔点和化学性质。

- 他预言了「类硼」的存在。

- 他预言了「类硅」的存在。

当这些元素——镓、钪、锗——在随后的15年里被陆续发现,且其性质与门捷列夫的预言几乎分毫不差时,整个科学界都为之震动。

门捷列夫揭示了「周期性」线索武器的威力:它不仅能整理已知,更能预测未知。掌握了周期,你就掌握了穿越迷雾、洞见未来的力量。

有序性线索:从混乱建立秩序

有序性线索是最普遍的结构性线索。

在理科思维扑克中,有序性是方块J,守护神是冯·诺依曼。

冯·诺依曼是20世纪最伟大的科学家之一,被誉为「计算机之父」和「博弈论之父」。他的大脑,就像一台超高速的计算机,善于在瞬间洞察到任何事物背后的秩序。

有一个流传甚广的故事:二战期间,美军的轰炸机在返航后,机身上布满了弹孔。军事专家们普遍认为,应该在弹孔最密集的地方加强装甲。

这个看似合理的结论,却被冯·诺依曼一眼看穿了其致命的逻辑漏洞。

他指出,我们看到的这些弹孔,只是「幸存者」身上的伤疤。那些真正致命的部位(比如发动机、驾驶舱)一旦中弹,轰炸机根本就无法返航。所以,我们看到的那些没有弹孔的地方,才是最需要加强装甲的要害。

这样产生了一个著名的词「幸存者偏差」。

顶尖的高手,观察不仅仅是限于「出现的现象」,更要去进一步观察「未出现的现象」。

这种「于无声处听惊雷」的顶级观察力,在福尔摩斯的探案故事中,也留下经典一幕。

在《银色马》这个案子里,一匹价值连城的赛马「银色马」在深夜失踪,它的驯马师也惨遭杀害。苏格兰场的警探,将所有的注意力,都集中在了马厩里发现的那些「出现的线索」上:死者的外套、一把奇怪的手术刀等等。

但福尔摩斯,却向马厩管理员,提出了一个所有人都觉得莫名其妙的问题:「那天夜里,马厩里的狗,有没有叫?」

管理员回答说:「没有,先生,狗什么也没做。」

就是这句看似平淡无奇的回答,让福尔摩斯瞬间锁定了真凶。他对华生和警探说:「这,就是关键的线索。那条狗在深夜没有叫,这本身就是一件不寻常的事。」(That was the curious incident.)

福尔摩斯的判断是:马厩里的狗,是认识那个深夜进入马厩的窃贼的。因为它没有叫,这个「未出现的现象」,雄辩地证明了,窃贼不是外人,而是那个它每天都能见到、并且非常熟悉的人——正是那个已经被杀害的驯马师本人。他想把马偷出去做手脚,结果反被惊醒的马踢死了。

今天我们同学虽然努力,但是数理水平难以提升,也是因为被「出现的现象」所迷惑,却没有去观察「未出现的现象」。

大家天天根据考试成绩,来判断自己有什么问题,学习水平如何。

然而数理科目,最重要的理性思维、心智能力,这些在考试中,往往没有直接出现,并不直接考察。

老师的评语,也并不会评价你是否「爱智求真」、是否「有效的表达」、是否发现了结构线索。

这些「应该出现却没有出现的」,才是真相。

大多数考试的题目和评分,在没有整体洞察力观察力的情况下,反而都对你形成了误导,最后连真凶都没抓到。

提升观察能力,关注真正的线索,才能破局。

那么问题来了:

在你们的理科学习中,有什么「应该出现却没有出现的线索」呢?

回到有序性话题。

冯·诺依曼对人类最深远的影响,无疑是他为现代计算机设计的体系架构。在他之前,早期的计算机,就像一个混乱的作坊。

每一次计算,都需要工程师们像接线员一样,手动地插拔大量的电线和开关,程序和数据杂乱无章地纠缠在一起。计算一条弹道,可能需要几天甚至几周的时间来「重新布线」。这是一种极其低效的混乱。

冯·诺依曼的天才之处,在于他为这个混乱的数字世界,「创造」了一套简洁、优美、且影响至今的神圣秩序。这个秩序,就是著名的「冯·诺依曼架构」。

他规定,一台计算机必须由五个部分组成:运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

他最伟大的创举,是提出了两个革命性的思想:

「程序存储」:计算机的指令(程序)和它要处理的数据,不应该再混乱地分布于物理线路中,而应该以同等的地位,被统一存储在存储器里。

「二进制」:无论是复杂的程序指令,还是海量的数据,在计算机的底层,都应该被转化为最简单的0和1来进行表示和运算。

这就是「有序性」思考。冯·诺依曼没有去发明更复杂的开关,而是用一个极其简单的、上帝视角般的顶层设计,为计算机内部的信息流动,规定了一套清晰的交通规则。

数据从「输入设备」进入 -> 被存放在「存储器」 -> 「控制器」根据程序发出指令 -> 「运算器」执行计算 -> 结果从「输出设备」展示出来

这套由他「创造」出来的秩序,是如此的强大和优美,以至于从70多年前的第一台现代计算机,到今天你手中的智能手机、数据中心的超级服务器,其最底层的灵魂,依然是这座由冯·诺依曼建立的「有序大厦」。

他没有去适应混乱,他用秩序,终结了混乱。

在数学研究中,也是不仅要从混乱中发现有序性,更要从混乱中创造有序性。

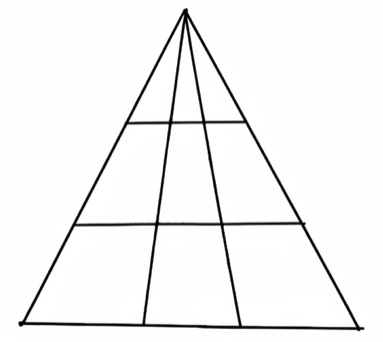

例如小学常见的数图形问题,数数下图有多少三角形:

拿到这道题,绝大多数同学(包括很多成年人)的反应是什么?

是东一锤子西一锤子开始数数:

这个小的...这个中等的...这个尖尖的...哦,这个刚才好像数过了...这个横跨两层的算了吗?

这种做法就混乱,走路踩香蕉皮,走到哪里算哪里。它的结果必然是:「不重复」靠运气,「不遗漏」靠天意。

但高手会怎么做?

高手从不马上动手。他们做的第一件事,是观察规律、创造秩序。

他们会为这次「三角形人口普查」,制定普查原则。比如,最简单的一种:「按底边所在的横线,从上到下,逐层统计。」

第一步:只看最顶上的一层(最小的三角形区域)

我们能看到,以最顶端的横线为底边的三角形,有 3 个(左、中、右)。

以同一个顶点,包含这两个小三角形的,有 2 个。

包含这三个小三角形的,有 1 个。

第一层总计:3 + 2 + 1 = 6 个。

第二步:只看中间的一层

我们发现,中间这层的结构,和最顶层是完全一样的!它同样包含了3个基本单位。

所以,以中间横线为底边的三角形,也必然是:3 + 2 + 1 = 6 个。

第三步:只看最下面的一层(最大的底边)

同样,以最底层横线为底边的三角形,也必然是:3 + 2 + 1 = 6 个。

第四步:加总

6 (顶层) + 6 (中层) + 6 (底层) = 18 个。

一个不多,一个不少。

这就是「发现/创造有序性」。

高手不是在胡乱数三角形,而是基于有序性,让所有符合条件的三角形「自动现身,排队报到」。

本书前面谈到丁文江的名言:

科学是教育和修养最好的工具,学科学的人有求真理的能力,而且有爱真理的诚心。无论遇见甚么事,都能平心静气去分析研究,从复杂中求简单,从紊乱中求秩序;了然于宇宙生物心理种种的关系,才能够真知道生活的乐趣。

要「从复杂中求简单,从紊乱中求秩序」,而寻找和建立有序性,就是一个重要落地途径。

把握思想的全局

我们前面谈到过,莱布尼兹基于易经辩证思维启发研究了二进制,而冯·诺依曼用它来建构了计算机体系。很多思想、工具和方法,都有演化、承接、启发关系。要看到全局。

这些「没有出现在考卷」的线索,决定了你的水平。

大多数考试题目,和你的理科水平,关系约等于零。

你刷也是那样,不刷也是那样。

没什么好刷的。

高手赶路,不追野兔。

递归性线索:俄罗斯套娃

在前面谈十进制的时候,我们已经介绍了递归性。

递归就像是俄罗斯套娃。一层套一层,你会发现同样的模式。

「没有什么问题是一包辣条不能解决的。如果有,那就再来一包」,这就是递归。

递归思维是一种重要的简化思路。它是「用一个方法来重复解决问题」。

十进制中,「逢十进一」,如果再次逢十继续进一,这就是递归思路。

后来到了小数,反个方向,「拆一为十」,也是递归。

问题来了,大家从小就学了十进制,但是很少会看到这背后的东西。

我最早接触递归这个概念定义,是在计算机算法教材中。

我们为了让机器进行有效的计算,需要明确把算法的思路确定下来。

建议每一位中学同学,去修一下计算机算法,因为其中的很多思想非常重要。

虽然AI时代,编程很多时候都不用写代码让AI干了,但是算法的思维训练价值,还是非常高。

类似于有序性,有些时候对解决问题,你甚至可能要创造一种递归性,从而简化问题。

例如,自然归纳法,就是一种递归思想的运用。

如果我们想要证明对于所有自然数,某个命题成立。

「证明所有成立」,涉及到无穷的数。

如何以有限破无穷呢?

我们可以分为两步走:

1)证明当n=1时命题成立

2)假设当n=k时命题成立,证明在此基础上n=k+1成立。

这个思路下,也就是说,一旦n=1时命题成立,那么n=2时也就命题成立。而一旦n=2时命题成立,那么n=3时命题也成立......以此类推,我们就把所有自然数情况下命题成立证明完了。

它把无穷的证明任务,简化为了有限的两个步骤。

非常聪明的想法。

学习数学,让自己头脑变的更聪明,很大程度也就是把这些聪明的思想,吸收到自己的头脑中,并指导自己的思考和实践。

如果我们日常是这样的学习,那么在解题和课本知识的学习中,就已经学到了一系列的简化思想、方法和经验案例,头脑变的更强大,未来遇到复杂问题,也就更容易简化了。

然而在学校教育中,只有知识的灌输,却很少引导大家去发现、欣赏和吸收「数学的聪明」。

等价性线索:寻找不变的本质

回顾方块牌的逻辑,我们的方块牌,围绕几种线索展开:

一、 结构性线索: 关注事物内在的秩序与自我重复的模式

- K: 对称性

- Q: 周期性

- J: 有序性

- 10: 递归性

二、 等价性线索: 寻找在变换中,那些保持不变的本质

- 9: 不变性

- 8: 等价关系

三、 相似性线索: 在不同事物间,寻找可类比的模式与特征

- 7: 类比

- 6: 模式识别

- 5: 比例、相似与全等

四、 特殊性线索: 通过研究极端或特殊情况,来洞察一般规律

- 4: 极端情况

- 3: 特殊值

- 2: 边界条件

前面我们讨论了结构性线索,接下来讨论等价性线索。

不变性:在变化中寻找不变

很多问题的难点,在于条件多、变化多,没啥稳定的,看上去就复杂。

这种问题,你的第一反应往往是需要去思考「有什么是稳定不变的呢?」,从这个角度去观察。

其实反过来想,「条件多变化多」本身也是一种信息,这种题目可能比较大概率是考察你寻找「不变」的能力。

例如如下题目:

两辆火车相距 200公里,它们在同一条笔直的轨道上,开始相向行驶。

甲火车的速度是每小时40公里。乙火车的速度是每小时60公里。

在两车开动的同时,一只速度极快的蜜蜂,从甲火车的车头出发,以每小时150公里的速度,笔直地飞向乙火车。

当蜜蜂遇到乙火车后,它立刻掉头,飞回甲火车。遇到甲火车后,又立刻掉头飞向乙火车……

它就这样在两车之间,永不停歇地来回飞行。

问题:直到两辆火车最终相撞的-那一刻,这只勤劳的蜜蜂,一共飞行了多少公里?

这道题,勤奋的华生可能看到了就会试图计算:

- 蜜蜂第一次飞向乙火车,飞了多久,飞了多远?此时两车距离缩短了多少?

- 蜜蜂掉头飞向甲火车,又飞了多久,飞了多远?此时两车距离又缩短了多少?

估计然后就懵逼了。

当然从数学研究角度,这个思路下去是一个无穷等比数列求和问题。深入研究还是很有价值的。

但是在解题场景中,没有掌握无穷级数相关工具思想的情况下,那就完蛋了。

这种条件看上去很多变来变去的,一定要本能的想「有啥是不变的」。

那么这道题中,连接火车和蜜蜂的,有什么是共同的不变的呢?

那就是运动的时间。

火车开了多久,和蜜蜂飞了多久,是一致的,这个关系是不会改变的。

好了,就从这里入手。

第一步:计算总时间

两辆火车相向而行,它们的相对速度(逼近速度)是 40 + 60 = 100 公里/小时。

它们相遇需要的总时间 = 总距离 ÷ 相对速度 = 200公里 ÷ 100公里/小时 = 2 小时。

第二步:计算蜜蜂路程

既然蜜蜂的总飞行时间也是2小时,那么它的总飞行路程 = 蜜蜂的速度 × 总时间 = 150公里/小时 × 2小时 = 300 公里。

这里有个段子。

传说在面试时,冯·诺依曼曾经被问过这道题。

当面试官刚说完题目,冯·诺依曼几乎没有任何停顿,就直接报出了「300公里」的答案。

面试官赞叹道:「您一定早就知道这个诀窍了吧?大多数人都会陷入那个无穷级数的陷阱里。」

冯·诺依曼却一脸困惑地回答:「什么诀窍?我不就是把那个无穷级数算出来了吗?」

在理科思维扑克中,不变性是方块9,守护神是埃米·诺特。

如果说牛顿和爱因斯坦这些巨人,是在使用不变性来洞察宇宙,那么埃米·诺特,则是那个为「不变性」本身「立法」的、幕后的女王。

她证明了一个在物理学和数学中,一个深刻的规律:「诺特定理」。

这个定理的内容,用最简单的话来说就是:

自然界中的每一个「对称性」,都必然对应着一个「守恒量」(也就是不变的量)。

比如:

物理定律在时间的流逝中保持不变(时间平移对称性),必然对应着能量守恒(能量是不变的)。

物理定律在空间的平移中保持不变(空间平移对称性),必然对应着动量守恒(动量是不变的)。

诺特定理,是连接「对称性」与「不变性」这两张王牌的桥梁。 它告诉我们,我们之所以能在变化的世界中寻找稳定,不是因为运气,而是因为宇宙的底层结构,就是由这种深刻的对称与守恒所支配的。

爱因斯坦说:「诺特是自女性开始受到高等教育以来,最杰出的、最有创造力的数学天才。」

这种不变性和对称性的关系,在我们寻找线索的时候也会经常用到。就是首先发现对称性,然后进而找到不变性,实现简化。

例如高斯的案例。

对于1+2+3...+50。

不变性本来就在对称性中:

1+50=51 2+49=51 .....

再比如这道题:

小明从A地出发,前往B地,然后立即沿原路返回A地。A、B两地之间的路线,由一段上坡路、一段平路和一段下坡路三部分组成。

具体路程如下:

去程的上坡路段长:6 公里;去程的平路路段长:3 公里;去程的下坡路段长:4 公里

小明的速度是恒定的:

上坡速度:每小时3公里;平路速度:每小时4公里;下坡速度:每小时6公里

问题:小明整个往返行程的平均速度是多少?

很多同学会直接开干。

别别别。

要多观察。

这种题目条件多,变化多。

速度在变、路程在变,还有来回(方向在变)。

请问有啥不变的?

我们观察,这里的第一个对称性,是「有来有回」。

来和回,对称了。

还有,「有上坡有下坡」。

基于这两个对称性,我们会发现第三个对称性「上坡会变成下坡,下坡会变成上坡」。

这样不变性是什么呢?

「上坡和下坡的总路程会相等,因为来时的上坡会变成去时的下坡,来时的下坡会变成去时的上坡」。

好了,抓住这个,就可以简化问题了。

越是复杂的题目,你越要多观察,寻找破局线索。

等价关系:在不变中寻找变化

前面的「不变性」线索探索,往往是「在变化中寻找不变」。

而对等价关系线索的探索,反过来,是「在不变中寻找变化」。

在理科思维扑克中,「等价关系」是方块8,守护神是毕达哥拉斯。

毕达哥拉斯诞生于靠近小亚细亚海岸的萨摩斯岛,他在游学时遇到了泰勒斯。在四处游学之后,他成立了一个兼具宗教、科学、哲学性质的帮派,也就是毕达哥拉斯学派。

前面谈到,理科的创始人,也是第一位自然哲学家泰勒斯发明了「数学证明」,用来验证猜想的正确性。

他的发明动机,是从严谨性的角度,追求结论的可靠、推理的严谨。

这是理科的基础。

毕达哥拉斯曾经拜访过泰勒斯,应该也是从他那里学到了证明这个方法。

但是毕达哥拉斯和他的学派,把数学证明进一步的发扬光大了。

他们对勾股定理的证明不仅严谨,而且很巧妙,高度体现了数学思想的美丽优雅。

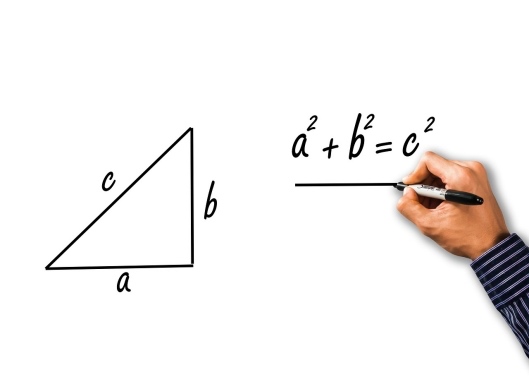

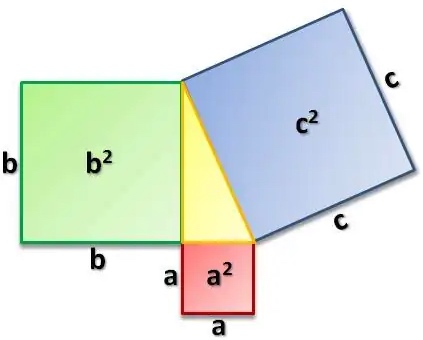

中国古代有勾三股四弦五的发现,简单的说,我们通过观察测量发现,对于直角三角形,如果直角边是3、4,那么斜边长度为5。

进一步的,基于测量观察,似乎可以得出一个通用结论:

对于直角三角形,两直角边长度的平方之和,等于斜边长度的平方,也就是 $ a^2 + b^2 = c^2 $ 。

但是这些都是有限的经验总结,我们能否证明,对于所有的情况,这个结论都适用呢?

毕达哥拉斯学派最后做出了证明。

为了庆祝他们做出了这道伟大的证明题,传说学派杀了一百头牛,非常有仪式感和食用性的大举庆祝。

那么,到底如何证明这个结论呢?

这里的关键,就是等价关系的发现和利用。

一个数a的平方,等价于以a为边的正方形的面积。

所以要证明 $ a^2 + b^2 = c^2 $ ,等价于证明边长为a的正方形面积,加上变成为b的正方形面积,等于变成为c的正方形面积。

这样把一个代数问题,转化为几何问题。

后续的证明有很多资料,也有多种证法,我不讲了,很容易找,大家也可以自己思考。

关键是,你要看到这个「等价关系」的发现,这才是神来之笔。

那么问题来了,为什么他们会发现这样的关系呢?很多时候你需要本身对研究关系敏感,否则关键时刻就根本链接不上。

所以死记硬背非常有害,你记住很多又怎么样呢?根本就没有发现他们的关系、推理过程和规律,只有自己研究的,才会对关系有更强的把握。

我们想一想,为什么面积和乘法有等价关系?

因为本身我们定义面积,就是用单元面积,然后数个数,其实是用「数量关系(有多少个单位面积)」来定义了「面积」(有多大)。

而长方形的数量,可以用两个边乘法来计算。

很多同学是记住了结论:面积 = 长 x 宽。

根本没经过那个研究推理过程,这种自然就头脑链接弱。

另外就是我们本章的主题观察能力,你看了,一眼 $ a^2 + b^2 = c^2 $ 。然后就没有然后了。

观察能力强的同学,看一眼头脑往往就开始「看到面积」。

很多题目就是这样看到线索一眼搞定的。

那么这个等价性,你学到了吗?

题目来了。

能否参考毕达哥拉斯定理证明思路,来解决鸡兔同笼问题呢?

看上去毫无关系是吧?

但是请仔细想想。

会有解法。

毕达哥拉斯定理的证明,让整个学派欣喜若狂。然而没想到的是,这个证明后来引发了一场惊天危机。

在这场危机中,有人被谋杀灭口,然而依然挡不住真相。

历史上称为第一次数学危机。

而有理数和无理数概念的产生,也是源于这次危机。

很多同学到初中上来接触有理数比较懵,一个原因就是,他们根本没搞清楚有理数的背景。

相似性线索:寻找相似之处

回顾方块牌的逻辑,我们的方块牌,围绕几种线索展开:

一、 结构性线索: 关注事物内在的秩序与自我重复的模式

- K: 对称性

- Q: 周期性

- J: 有序性

- 10: 递归性

二、 等价性线索: 寻找在变换中,那些保持不变的本质

- 9: 不变性

- 8: 等价关系

三、 相似性线索: 在不同事物间,寻找可类比的模式与特征

- 7: 类比

- 6: 模式识别

- 5: 比例、相似与全等

四、 特殊性线索: 通过研究极端或特殊情况,来洞察一般规律

- 4: 极端情况

- 3: 特殊值

- 2: 边界条件

前面我们讨论了等价性线索,接下来讨论相似性线索。

类比:从现象中发现类似和参考

类比和模式识别这两者有些相似,我单独列出两张牌是因为,从概念上:

- 类比主要是从现象出发比较

- 模式识别主要是从内在规律出发比较

方块7类比,守护神是本杰明·富兰克林。

富兰克林是18世纪最伟大的思想家和科学家之一。他最著名的科学成就——证明「闪电是一种电」,就是一次跨越天地的、伟大的类比。

在他之前,人们普遍认为,天上的闪电,是上帝的怒火,是一种超自然的力量;而地上的、由摩擦产生的静电,则是一种温和的、可以被研究的物理现象。这两者,被认为是完全不同的东西。

但富兰克林,这位敏锐的观察者,却在它们之间,发现了一系列惊人的「相似之处」:

- 它们都会发光

- 它们都发出相似的爆裂声

- 它们都能点燃物体

- 它们都能熔化金属

- 它们都倾向于被尖锐的金属物体所吸引

基于这些现象上的类比,富兰克林提出了一个大胆的假设:天上的闪电,会不会和我们实验室里制造的电,本质上是同一种东西?

为了验证这个假设,他进行了那个著名的、极其危险的「风筝实验」。他成功地从雷雨云中,将「天火」引到了莱顿瓶里,最终无可辩驳地证明了他的猜想。

「类比」这把武器,它能帮助我们在好像缺少联系的事物之间,建立起一座沟通的桥梁,从而将我们在一个领域的已知经验,迁移到一个全新的、未知的领域中去。

在数学学习中,通过类比发现线索也是提高学习效能的重要武器。

例如初中上来的「整式」,很多同学就开始死记硬背了。

你要想想,「整式」这个,好像这个「整」,我们学过整数吧?

再看看整式的一些知识,好像可以参考「整数」的研究,类比到「整式」的研究。

整数会研究什么呢?

运算规律。

那么整数下来有什么数?分数和小数?

会不是有分式和小式呢?

按照这种基于类比的「研究逻辑」,掌握起来其实是很快的。

等于你建立了一个框架,在已有的经验知识上去学习,而不是从头干。

死记硬背一个大问题,就等于啥都从头干,累死。

我们看大雁的飞行,通常是成群结队成人字形飞翔的。

这里有空气动力学的原理。

和飞机飞行类似,大雁飞行靠的是升力。

这种升力,大雁是靠扑腾产生的。

这种扑腾很费劲。

然而如果一群大雁排成人字形飞,后面大雁可以利用前面大雁所产生的上升气流。这样利用群体结构,飞行的体能消耗就节省很多。

数学知识的学习,也是类似的原理。

死记硬背,就像是每只大雁都单独飞,非常费力。

类比,就是一种跟着大雁飞的方式。

模式识别:从规律中发现类似和参考

相比类比,模式识别要更深一些,是从规律中发现类似和参考。

方块6模式识别,守护神是开普勒。

他最知名的成就,是发现了行星运行规律(开普勒三定律)。

开普勒是一位对「模式」有着宗教般痴迷的天文学家。他坚信,宇宙必然是由某种深刻的、和谐的数学模式所支配的。

他的三大定律,正是他从第谷·布拉赫留下的、看似杂乱无章的海量行星观测数据中,「识别」出的、隐藏在背后的宏伟运行模式。

但他的探索,并未止步于天际。开普勒还对地面上的一些自然现象,表现出了同样浓厚的兴趣。比如,他曾深入研究过一个看似与天文学风马牛不相及的问题:斐波那契数列。

这个数列(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...)最初是由中世纪数学家斐波那契,在研究「兔子繁殖问题」时提出的。它描述了一对兔子,在理想情况下,其后代数量逐月增长的数学模式。

开普勒敏锐地「识别」出,这个描述「兔子繁殖」的数列,竟然与植物学中花瓣的数目、向日葵籽盘的螺旋线数目等现象,遵循着完全相同的数学模式。

模式识别这把武器,让我们在不同现象的「底层规律」中,找到共通之处。

比例、相似与全等

在相似性线索中,数量上「成比例」是一种常见的类型。

而相似与全等,可以看作几何上的成比例。

利用成比例/相似解题的一个经典案例,来自于泰勒斯。

然而泰勒斯作为理科祖师爷,已经出现在我们的大王牌「爱智求真」上了,所以方块5就没画他了。

大王是「爱智求真」,是动机目的;那么如何求得真相呢,小王的「化繁为简」就是核心所在。

泰勒斯也是化繁为简的顶级高手。

泰勒斯有一个经典案例,就是对金字塔高度的测量。

我们知道埃及金字塔是人类文明的奇观。

那么到底它有多高呢?

金字塔是实心的,你没法简单的用吊根线的方式去测量。

那我们爬上去拉线测量,也只是测到的斜坡长度而非高度。

请记住那是在公元前,不是在今天,科技和数学都不发达。

测高度太麻烦了,按照「化繁为简」的思路,能不能有简单的呢?

泰勒斯用巧妙的方法,不测高度而测出了高度。

一天在有太阳的时候,他在金字塔附近,不时让人测量自己的影子长度。

然后等到影子长度和他的身高相等(用我们今天的话说,成了等腰直角三角形)。

他就让人去测量金字塔的影子长度。

基于相似三角形原理,这时候金字塔的影子和其高度应该也想等,这就是金字塔的高度了。

于是泰勒斯把「测高度」这个复杂问题,转化成「测影子长度」这个简单问题,漂亮的解决了。

不测高度而测得高度。

甚至他还等到正好两边长1:1的时候,这样连比例换算都省了。

很酷。

这就是高手境界。

追求简洁。

从这个角度,死记硬背别的不说,太复杂麻烦就足以让人觉得不行,会有更好的方案。

所以高手往往是对死记硬背有本能的警惕,他们会去探索更好的办法。

如果你对死记硬背习以为常,那就糟糕了。

特殊性线索:从特殊情况入手

回顾方块牌的逻辑,我们的方块牌,围绕几种线索展开:

一、 结构性线索: 关注事物内在的秩序与自我重复的模式

- K: 对称性

- Q: 周期性

- J: 有序性

- 10: 递归性

二、 等价性线索: 寻找在变换中,那些保持不变的本质

- 9: 不变性

- 8: 等价关系

三、 相似性线索: 在不同事物间,寻找可类比的模式与特征

- 7: 类比

- 6: 模式识别

- 5: 比例、相似与全等

四、 特殊性线索: 通过研究极端或特殊情况,来洞察一般规律

- 4: 极端情况

- 3: 特殊值

- 2: 边界条件

前面我们讨论了相似性线索,接下来讨论特殊性线索。

关注极端情况:剑走偏锋

当问题看不清楚时,找一个最极端的看看。

例如,对于鸡兔同笼问题:

鸡兔同笼,共38个头,112只脚,那么鸡有多少只?兔有多少只?

这道题的复杂性在于,「又有鸡又有兔子,脚数量还不一样,难以看懂」。

那么我们尝试极端看看。

- 思路1: 如果兔子数量为0,会怎样

- 思路2: 如果兔子也只有两只脚,会怎样

从思路1,那么一共应该是76只脚。

从思路2,那么一共也应该是76只脚。

但是注意,其实这是极端情况的两个思路,只是这个案例中推导出来的线索数量一样。

我接下来就直接用思路2为例。

本来是112脚,我们很极端认为兔子只有2只脚,于是最后应该是76只。差了36只。

为啥会有这个36的差异呢?

因为每只兔子少算了两只脚。

所以最后应该是18只兔子。

现实中做人不要极端,但是解题中「寻找极端化线索」是一个非常有用的思路,因为极端情况容易暴露出一些线索。

寻找特殊值:从特殊到普遍

严格的说,极端情况也是特殊值,但逻辑和我们「寻找特殊值」不一样。

极端情况是找极端案例来暴露线索,寻找特殊值是基于「从特殊到普遍」的原则,尝试通过特殊值研究找到更普遍的规律。

例如鸡兔同笼问题,如果用寻找特殊值,往往就是看看:

- 如果没有兔子会怎样呢(计算:一共76只脚)

- 如果是一只兔子呢(计算:一共78只脚)

- 如果是两只兔子呢(计算:一共80只脚)

这样通过分析一些特殊值,来找到普遍规律。

在理科思维扑克中,特殊值是方块3,守护神是波利亚。

波利亚写过一本书《如何解题》,讲数学题的解法。

今天很多家长和同学可能都知道要列出条件、列出求解的问题之类的解题步骤。

其实这套方法之所以普及,很大程度是因为波利亚。

在上个世纪,他做了很多普及解题法的工作,尤其是针对教师群体的教育。于是一些方法就通过教师流传下来了。

然而我要说,大家今天在学习什么「仔细审题、画出条件啊」之类的,没多少用,学到的只是波利亚的皮毛。

在应试教育下面,非常容易买椟还珠。

波利亚的「如何解题」这本书,其实真正厉害的地方,是探索式的解题法,是为了攻克未知难题,而非去解决已知问题。

这是屠龙刀。

在应试教育里面,找出了几个表面性的「仔细审题」可操作步骤,不痛不痒。

应试教育那个「灌输套路、熟练刷题、这样下次可以用套路」,跟波利亚《如何解题》想要训练的自主研究探索能力,是两码事。

屠龙刀化为指甲刀。

其实波利亚还写过一本《数学的发现》,这个名字更精彩,更符合数学的性质。

我们方块的线索武器是干嘛的?

就是在做「数学的发现」。

当然前面现象部分的武器,为发现奠定了更底层的基础。

数学这样拼洞察力的学科,很多时候你看到了、你发现了,就水落石出了。

顶尖高手,非常善于观察发现。

而不是你刷的多、刷得细。

在狭隘范围刷题反而是非常有害的。

在《庄子》中有一个「三季虫」的故事。

有一天孔子的学生正在门外扫地,来了一位穿着绿衣服的客人。客人问他:「您是孔子的学生吗?」学生自豪地回答说是。

客人接着问:「那我请教您一个问题,一年到底有几季?」

学生心想这太简单了,便回答说:「当然是四季啊。」

没想到,客人摇着头说:「不对,一年只有三季。」

两人为此争论不休,一直争到孔子出来。客人对孔子说:「您来评评理,一年到底有几季?」

孔子仔细地打量了一下客人——他发现,那客人的全身都是绿色的——然后,孔子说:「你是对的,一年确实只有三季。」

客人听完,心满意足地走了。

学生非常不解,问孔子为何要这样说。孔子回答道:「你没看到那个人通体碧绿吗?他是一只蚱蜢。蚱蜢春天生,秋天就死了,它的一生,从来就没有见过冬天。你和他争论四季,就算争到天黑,也是没有结果的。」

这就是「夏虫不可语冰」。

天天围绕茴香豆的4种写法刷题,就是三季虫,连一年有四季都不知道。

要打开视野,要去发现探索未知,而不是在已知的一亩三分地雕花。

关注边界条件:从临界变化中寻找线索

边界条件和极端值有些类似。

但边界条件更关注的是「临界变化」。

同样用鸡兔同笼为例:

鸡兔同笼,共38个头,112只脚,那么鸡有多少只?兔有多少只?

用「寻找边界条件」思考,如果一开始都是鸡,鸡兔数量逐渐变化,什么是一个变化的边界呢?

鸡兔数量相等的时候。

这个点前面,鸡都在增加兔子在减少;往后相反。

在相等点达到平衡。

那么这个相等点情况是什么?

一共38只,那么相等就是各19只。

这时候有多少脚呢?

(2+4)x19 = 114。

哎呀,离我们112非常近了。

下面简单不说了。

在理科思维扑克中,「边界条件」是方块2,它的守护神,是法国数学家傅里叶。

傅里叶一生都在研究热量的传导和波动。他最伟大的发现之一就是:任何一个复杂的波,无论它看起来多么不规则,都可以被看作是由许多个简单的、规则的正弦波和余弦波叠加而成的。

而决定这个复杂的波最终形态的关键,恰恰是它的「边界条件」。比如,一根琴弦,它的两端是被固定住的(边界),这决定了它只能发出特定频率的音高。

傅里叶的思想告诉我们:各种复杂的变化,都由其最开始的、最简单的「边界状态」所限定。 抓住了边界,你就抓住了整个系统的命脉。

总结:线索武器与观察能力

我们的方块(线索武器),其统领牌A,守护神是福尔摩斯。

理科本身就是侦探真相的学科。

理科本身就是侦探真相的学科。

只是并不是侦破罪案,而是侦破客观真相。

你需要像福尔摩斯一样敏锐、挖掘线索。

这就需要强大的观察能力。

在《波希米亚丑闻》里,福尔摩斯对华生说:

你只是看见,而我却是观察。这两者之间,有天壤之别。(You see, but you do not observe. The distinction is clear.)

当时,福尔摩斯问华生,从他们公寓的窗户,通往华生诊所的楼梯有多少级。华生说他不知道,尽管他每天都要走上几百遍。而福尔摩斯却清楚地说是十七级。

这就是「看见」与「观察」的差别。「看见」是被动的接收信息,而「观察」是主动地、有目的地去研究和分析。

从观察中寻找线索。

那么到底要寻找什么线索呢?

在数学研究中,有4种类型的常见线索。我们的方块牌,也就围绕这几种线索展开:

一、 结构性线索: 关注事物内在的秩序与自我重复的模式

- K: 对称性

- Q: 周期性

- J: 有序性

- 10: 递归性

二、 等价性线索: 寻找在变换中,那些保持不变的本质

- 9: 不变性

- 8: 等价关系

三、 相似性线索: 在不同事物间,寻找可类比的模式与特征

- 7: 类比

- 6: 模式识别

- 5: 比例、相似与全等

四、 特殊性线索: 通过研究极端或特殊情况,来洞察一般规律

- 4: 极端情况

- 3: 特殊值

- 2: 边界条件

高手的一个本事,就是路子广。

这条路不行那一条,条条道路通罗马。

而要做到这一点,你要有牌。

就像我在本章中,针对「鸡兔同笼」这个耳熟能详的案例,我们就用不同的牌去找到了线索。

所以在学习中,不要基于求解翻答案,要本能的思考观察,到底目前的现象,有哪些方向的线索呢?

不要做华生,要做福尔摩斯和高斯。

有些时候,看到线索就直接终结了比赛。

但还有一些复杂情况,依旧是迷雾重重,你需要更多的思考策略。

侦探情报工作暂时告一段落,需要将军登场运筹帷幄。